Ausgabe 18 / März 2023

Wir könnten das besser

von Manuela Lenzen

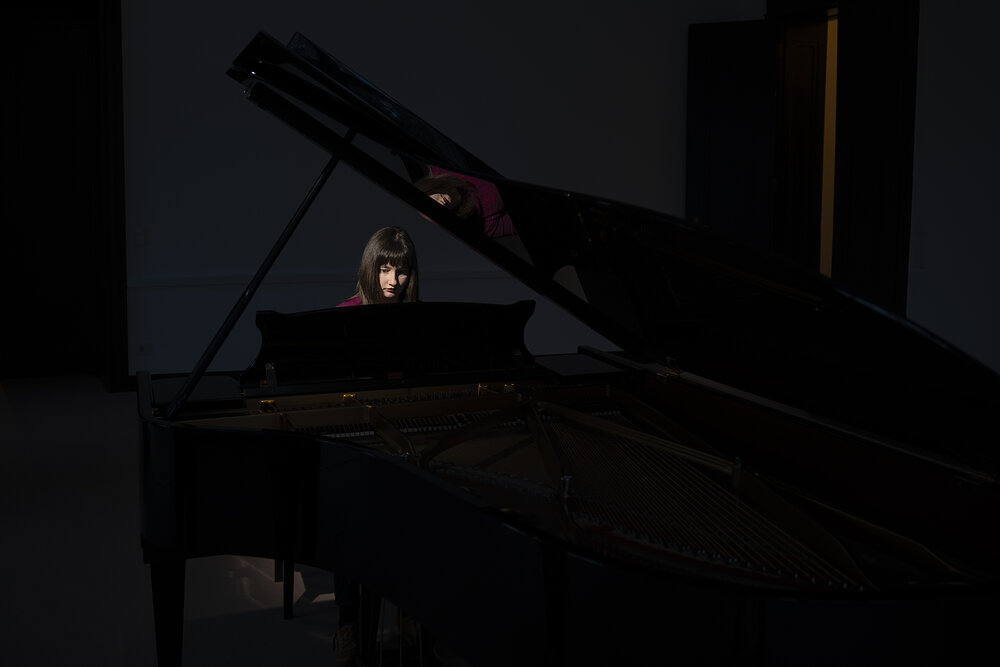

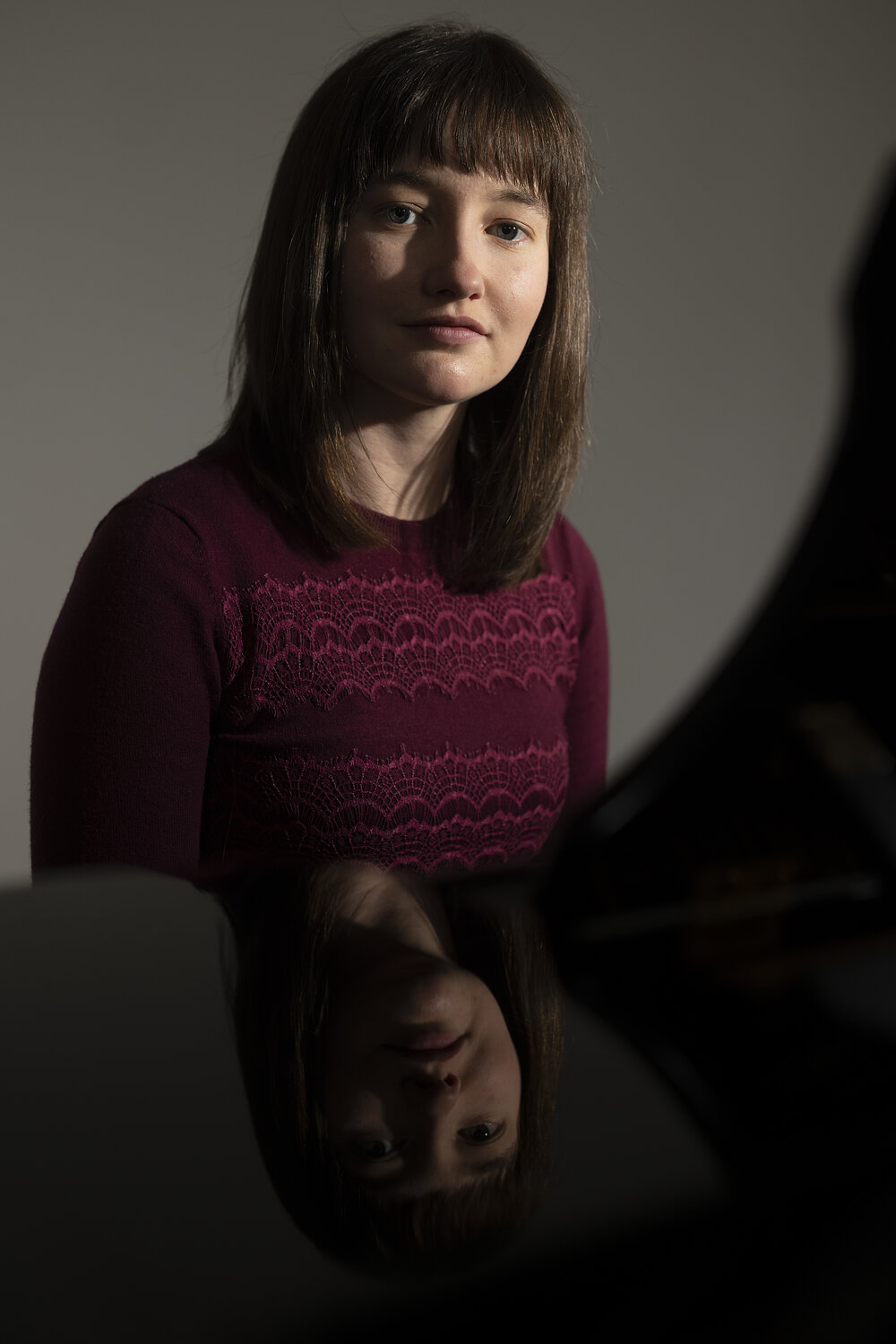

Die Biologin und Metawissenschaftlerin Rose O’Dea ist derzeit Fellow des College for Life Sciences am Wissenschaftskolleg – und zweifelt am Wissenschaftssystem

Auch Tiere haben Persönlichkeit, der Zebrabärbling etwa. Der kleine Karpfenfisch lebt eigentlich im Stromgebiet des Ganges, ist wegen seiner leuchtenden Streifen aber weltweit als Aquarienzierfisch beliebt. Schaut man sich einen Schwarm genauer an, findet man dort Mutige und Ängstliche, Frühstarter und Spätzünder. Die Biologin Rose O’Dea hat in ihrer Dissertation eine mögliche Erklärung für solche „Tierpersönlichkeiten“ unter die Lupe genommen: das Pace-of-Life-Syndrom, das besagt, dass sich bei Individuen mit schnellerem Stoffwechsel ein draufgängerisches Verhalten entwickelte, um ihre kürzere Lebenszeit zu kompensieren. Doch für die Zebrabärblinge konnte O’Dea dies nicht bestätigen. „Es war ein klares Null-Resultat“, berichtet die australische Forscherin von der University of Melbourne, derzeit Fellow des College for Life Sciences am Wissenschaftskolleg.

Dies war ein respektables Ergebnis einer akademischen Qualifikationsarbeit, zumal auch andere Studien die „Live hard, die young“-Theorie nicht bestätigten. Die junge Wissenschaftlerin hätte damit zufrieden sein und eine vielversprechende Karriere in der Verhaltensökologie starten können. Das war sie aber nicht. „Erst dachte ich, so geht eben Wissenschaft, die Theorie ist widerlegt. Aber das war falsch, weil die Annahme nicht ausreichend ausgearbeitet war, um empirisch überprüft zu werden. Es war ein loser begrifflicher Rahmen, keine formalisierte Theorie.“

Nachdenklich schaut die junge Biologin durch die großen Fenster auf den winterlich schwarzen See hinter dem Wissenschaftskolleg, wo sich zwei Schwäne, Enten und Teichhühner tummeln. „Ohne prüfbare Theorien kann man viele Studien produzieren, aber sie bleiben bedeutungslos; sie kreisen um ihren Gegenstand, erreichen ihn aber nicht. Stattdessen steht dann am Ende jeder Arbeit, dass noch mehr Forschung nötig ist“, führt sie aus. „Nachdem ich diese ganzen Fische gemessen hatte, kam ich mir so unklug vor, ich war verunsichert, was in meinem Forschungsfeld überhaupt interessant und prüfbar war.“

Hellsichtig hat sie ihrer Dissertation einen Satz des Science-Fiction-Autors Douglas Adams vorangestellt: „Ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass irgendjemand irgendwo nicht begriffen hatte, worauf es ankam. Ich war nicht mal sicher, dass nicht ich derjenige war.“ Sie sucht noch immer danach, „worauf es ankommt“, und nach ihrem eigenen Weg in einem Wissenschaftsbetrieb, der sie nicht recht überzeugt – unerschrocken, wie vor Beginn ihrer akademischen Laufbahn, als sie vier Jahre lang professionelle Schiedsrichterin im Australian Football war, als dritte Frau überhaupt.

Nach der Promotion wechselt Rose O’Dea deshalb aus dem Labor in die Wissenschaftsforschung, zur jungen Disziplin der Metascience, ein Bereich, für den sie sich seit Langem interessiert. „Meine frühen Betreuer waren interessiert daran zu verstehen und zu verbessern, wie Wissenschaft gemacht wird“, berichtet sie. Ihr Doktorvater nahm sie zum Beispiel auf eine Konferenz des Center for Open Science mit. „Das war 2015“, erinnert sie sich, „das Center hatte gerade diesen wichtigen Aufsatz veröffentlicht, ‚Estimating the reproducibility of psychological science‘.“ Unter der Leitung des Sozialpsychologen Brian Nosek versuchten 270 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von 125 Institutionen, über hundert psychologische Studien zu wiederholen, was nur bei 39 Prozent gelang. Die sogenannte Replikationskrise schlug damals hohe Wellen.

Seither hat sich viel verändert. Immer mehr Journale bestehen darauf, dass auch die Daten, auf denen Studien beruhen, veröffentlicht werden, Nachvollziehbarkeit und Transparenz werden großgeschrieben, zumindest offiziell. Rose O’Dea ist jedoch nicht davon überzeugt, dass Transparenz der entscheidende Punkt ist, und führt Belege dafür an, dass die freie Zugänglichkeit von Daten in der Ökologie nicht dazu geführt hat, dass mehr Studien zurückgezogen wurden, weil sie sich als nicht reproduzierbar erwiesen. „Ich befürchte, dass Transparenz fälschlicherweise als ein Zeichen von Zuverlässigkeit aufgefasst wird. Transparenz bedeutet nicht, dass das, was man gemacht hat, auch gut ist. Es ermöglicht es lediglich anderen, die eigene Arbeit zu bewerten, vorausgesetzt, sie haben die nötige Motivation und das nötige Fachwissen.“ Aber die Arbeit der Fehlererkennung und -korrektur ist nicht glamourös. „Tatsächlich belohnt das Wissenschaftssystem noch immer vor allem originäre Arbeiten, je mehr, desto besser. Arbeiten, deren Inhalte dann oft kaum jemanden interessieren“, konstatiert Rose O’Dea. Es ist schwierig, Fördermittel für Replikationsstudien zu erhalten. „Aber es ist nicht nur das Geld. Mit Replikationsstudien macht man sich keine Freunde. Wenn jemand auf Fehler oder Unregelmäßigkeiten anderer hinweist, heißt es: Hast du keine eigenen Ideen, warum verfolgst du nicht Deinen eigenen Ansatz, statt Kolleginnen und Kollegen anzuschwärzen?“

Die Forscherin, die während ihrer Dissertation ein Jahr ausschließlich schreibend in Kanada verbringen konnte, wo sie auch mehr Zeit zum Nachdenken fand – „es war ein bisschen wie am Wissenschaftskolleg, sonst konzentriert man sich als Doktorandin leicht zu stark auf die Arbeit im Labor“ –, zieht einen radikalen Schluss: Niemand schaut sich die Daten an, weil sie niemanden wirklich interessieren. „Offenbar sind diese Ergebnisse völlig unwichtig, sonst würde sich doch jemand darum kümmern?“

Die Idee, dass in der Wissenschaft alle gemeinsam am Gebäude des Wissens arbeiten und sorgfältig Ziegel auf Ziegel schichten, hält O’Dea inzwischen für naiv. „Wissenschaft ist großartig, das sehen wir schon daran, wie schnell die Impfungen in der Pandemie entwickelt wurden. Ich möchte nur betonen, dass wir es besser machen könnten. Wir glauben, dass wir alle kleine Rädchen in einer großen Maschine sind, aber das stimmt nicht – wir sind gar nicht miteinander verbunden, diese eine Maschine gibt es nicht.“ Vor lauter Publikationsdruck nähmen die Forschenden die Arbeiten der anderen nämlich kaum noch wahr. „Ein Professor hat mir erzählt, wenn er Bewerbungen bekommt, achtet er nur auf die Namen der Journale, in denen jemand publiziert, er liest nicht einmal die Titel der Arbeiten, geschweige denn die Abstracts. Das ist doch verrückt, warum macht man sich denn dann die Arbeit? Wie viel Zeit und Mittel werden da verschwendet!“

Vor allem unter den jungen Forscherinnen und Forschern sei die Unzufriedenheit mit dem bestehenden System inzwischen groß, berichtet sie. „Viele verlassen die Universität, weil die mangelnden beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten sie frustrieren.“ Es gebe schon eine eigene Essaygattung, die „quit lit“, Aussteigerliteratur, in der Forschende berichten, warum sie der Wissenschaft den Rücken gekehrt haben. „Das Problem ist, Weggänge werden das Wissenschaftssystem nur verändern, wenn die Institution diese Menschen vermisst. Tatsächlich aber stehen genug andere bereit, um die freigewordenen Posten zu übernehmen.“ Vielleicht mache die Metascience alles sogar noch schlimmer: „Wenn man Personen auf Missstände aufmerksam macht, ohne etwas zu verbessern, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie gehen.“

Die Verbesserung der Forschung ist der rote Faden der jüngsten Arbeit von Rose O’Dea in einer interdisziplinären Forschungsgruppe für Metascience an der Universität von Melbourne. O’Dea hat einen praktischen Leitfaden für die quantitative Bestimmung individueller Unterschiede im Tierreich erstellt, sie hat eine Checkliste für gute wissenschaftliche Praxis, die in der Medizin erarbeitet wurde, an die Evolutionsforschung und die Ökologie angepasst, 2020 mit Kolleginnen und Kollegen die Society for Open, Reliable, and Transparent Ecology and Evolutionary Biology (SORTEE) gegründet, deren Präsidentin sie im nächsten Jahr wird, und sie plädiert dafür, dass Zeitschriften Registered Reports anbieten, bei denen ein Peer-Review stattfindet, bevor Projekte starten: „Studien müssten nach ihrem Design und der Qualität ihrer theoretischen Begründung bewertet und ihre Ergebnisse veröffentlicht werden, egal, was herauskommt. So kann man einen Verzerrungseffekt bei Veröffentlichungen zuungunsten negativer oder uneindeutiger Ergebnisse vermeiden.“

Manche ihrer Kolleginnen und Kollegen halten all die Leitfäden und Vorgaben, die im Bemühen um eine bessere Forschung formuliert werden, für Gängelei. „Sie sagen, innovative Forschung kann man nicht standardisieren. Ich habe gelernt, da wir nicht im Voraus wissen, welche Forschung sich als wichtig herausstellen wird, brauchen wir trotzdem alles. Mich überzeugt das nicht mehr. Ich denke, oft kann man schon sehen, dass bei einer Sache nicht viel herauskommen wird, und irgendwie müssen wir bei begrenzten Ressourcen ja auch entscheiden, wer sie bekommt.“

Am Wissenschaftskolleg prüft Rose O’Dea nun, wie Beweise in Ökologie und Evolutionsbiologie bewertet werden können, wo exakte Wiederholungen oft unmöglich sind. Stattdessen kann dieselbe These mit anderen Methoden getestet werden, an anderen Orten oder mit anderen Arten. „Aber wenn man dann unterschiedliche Ergebnisse bekommt, was macht man dann damit? Hier ist es ganz wichtig zu bestimmen, wie allgemein ein bestimmtes Phänomen ist.“ O’Dea versucht nachzuvollziehen, wie verbreitet solche konzeptuellen Wiederholungsstudien in Ökologie und Evolutionsforschung sind und wie man die Reichweite von Forschungsergebnissen am besten abschätzen kann.

Das sei, zugegeben, ein großes Projekt für die sechs Monate in Berlin, berichtet die Forscherin, die sich gerne an ruhigen Abenden an den Flügel im Vortragssaal setzt und ein wenig übt. Doch sie nutzt ihre Zeit intensiv, um die anderen Fellows nach ihren Erfahrungen zu fragen: „Es ist richtig aufregend, nach der Isolation in der Pandemie wieder mit Leuten und erfahrenen Forscherinnen und Forschern zu sprechen. Und ich glaube, ich kann andere ganz gut dazu bringen, von sich zu erzählen. So lerne ich viel.“

In Deutschland ist sie zum zweiten Mal, vor einigen Jahren hat sie von Kanada aus Freunde in Dresden besucht: „Ich dachte: Wo ich doch gerade in der Nähe bin ...“ Sie staunt immer wieder über die vielen Länder auf kleinem Raum. Ein Flug von nur zwei Stunden und schon ist man in Montpellier: „In einem ganz anderen Land – und sie wollten nicht einmal meinen Pass sehen.“ In Deutschland überrascht sie, dass es anders als in Australien keine Wasserspender in den Straßen gibt und kein kostenloses Wasser im Restaurant.

Für diese Zeit des Nachdenkens im Grunewald nimmt sie in Kauf, den Sommer zu verpassen, denn sie wird aus dem Berliner Frühling in den australischen Herbst zurückreisen. Zeit zum Nachdenken kann aber auch zu mehr Fragen führen statt zu Antworten: „Ich kam mit der vagen Absicht hierher, herauszufinden, was ich mit meinem Leben anfangen soll, aber jetzt ist mir klar, dass es immer ein work in progress sein wird“, sinniert sie. Sie hat jedenfalls schon ein Praktikum bei einer Regierungsbehörde absolviert, um zu testen, wie das Leben außerhalb der Wissenschaft sein könnte. Und sie durchsucht den Arbeitsmarkt nach „verantwortungsvollen Jobs im Bereich Data Science“. „Eigentlich möchte ich dazu beitragen, das Wissen der Menschheit zu mehren. Vor allem aber möchte ich etwas tun, auf das es ankommt“, sagt die junge Forscherin. Würde sie sich wirklich entscheiden, die Forschung zu verlassen, wäre das ein Verlust für die scientific community.

Mehr zu: Rose O'Dea

Fotos: © Maurice Weiss