Ausgabe 14 / Juni 2019

Die Wissenschaft der Dating-Daten

Stefan Klein

Die Soziologin Elizabeth Bruch untersucht große Datensätze mit dem Ziel, mehr über menschliche Entscheidungsfindung zu erfahren

Stefan Klein: Frau Bruch, Sie erforschen Online-Dating. Haben Sie sich selbst im Netz um einen Partner bemüht?

Elizabeth Bruch: Meine Schwester hat mich in die Singlebörsen eingeführt. Das war an einem Wochenende im Jahr 2002, als ich in Los Angeles lebte. Damals galt Online-Dating noch als exotisch.

SK: Heute benutzt jeder dritte Amerikaner zwischen 18 und 29 Jahren diese Portale.

EB: Es ist völlig normal geworden, seinen Partner online zu finden. Wir waren neugierig und vertrieben uns die Zeit damit, auf dem Bildschirm nach Männern zu suchen. Tatsächlich fand ich einen, der mich interessierte. Er war angehender Filmemacher und wohnte in einem Stadtteil, der ganz anders war als meine Umgebung. Also schrieb ich erst ein Persönlichkeitsprofil und schickte ihm dann eine Nachricht.

SK: Und?

EB: Wir waren zwei Jahre zusammen. Aber meine Herangehensweise war untypisch.

SK: Weil Sie Ihr Auge nur auf einen Mann geworfen hatten?

EB: Genau. Die meisten Menschen gehen auf Dating-Seiten, um mit möglichst vielen Kandidaten Kontakt aufzunehmen.

SK: Im Wettbewerb mit Tausenden anderen Frauen mussten Sie irgendwie seine Aufmerksamkeit erregen.

EB: Keine Ahnung, wie mir das gelang. Ich wusste viel zu wenig über ihn, um mir eine bestimmte Story ausdenken zu können. Das ist das ja das Problem: Die Ratgeberbücher sind voller Tipps, wie man angeblich unwiderstehliche Profile schreibt. Zum Beispiel werden da Eisbrecherfragen empfohlen. Ein Portal behauptet, Reizwörter wie „einfühlsam“ und „zärtlich“ steigerten die Chance auf eine Antwort. Aber all diese vermeintlich todsicheren Strategien beruhen auf schwacher Evidenz. In Wirklichkeit handeln die Menschen, ohne zu wissen, ob sich das, was sie tun, lohnt. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass Frauen auf Dating-Portalen umso längere Nachrichten absetzen, für je umkämpfter sie einen Mann halten.

SK: Verständlich: Sie hoffen, sie können ihn eher für sich interessieren, wenn sie mehr über sich selbst sagen.

EB: Aber sie täuschen sich. Ob und wie die Männer antworten, hängt gar nicht davon ab, wie viele Worte sie macht. Die Frauen verschwenden einfach nur ihre Zeit. Die Männer machen das übrigens geschickter. Traurigerweise haben die Herren Erfolg, wenn sie auf cool machen. Einer attraktiven Frau Komplimente zu machen, nützt überhaupt nichts.

SK: Was ist eine attraktive Person?

EB: Wir bestimmen Attraktivität in Abhängigkeit vom Verhalten der Benutzer. Wir werten aus, wer von wem Nachrichten bekommt. Ein Empfänger ist umso attraktiver, je mehr Nachrichten er bekommt und je attraktiver die Absender sind. Der beliebtesten Person in unserem Datensatz, einer 30-jährigen New Yorkerin, machte jede halbe Stunde jemand den Hof. Die meisten Partnersuchenden dagegen erhielten eine einzige oder zwei Anfragen im Monat. Der anonymisierten Datensätze wegen wissen wir nicht, was genau es ist, das diese Person so heraushebt.

SK: Ihr Datensatz, das heißt?

EB: Das Geschehen auf einer großen amerikanischen Online-Partnerschaftsbörse im Januar 2014. Vier Millionen aktive Benutzer.

SK: Woher haben Sie die Daten?

EB: Wir haben sie von dem Unternehmen erhalten. Alle Informationen sind natürlich anonymisiert. Wir haben besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, sodass nur ausgewiesene Wissenschaftler auf sie zugreifen können.

SK: Aber offenbar kennen Sie Alter, Geschlecht, Hautfarbe und Ausbildung all dieser Menschen, die Stadt, in der sie wohnen. Und Sie wissen, wann wer wem was schrieb. Sie können einzelne Kontaktanfragen ermitteln und jeden Korb, den jemand bekam. Dürfen Außenstehende solche Intimitäten erfahren?

EB: Nein. Die Daten sind ja nicht öffentlich zugänglich. Und Wissenschaftler, die mit solchen Daten arbeiten, müssen sich ihr Vorhaben von einem Ethikkomitee ihrer Universität genehmigen lassen. Das stellt eine weitere Sicherheitsebene dar.

SK: Trotzdem: Hätte ich damals auf dieser Dating-Seite gepostet, würde ich mich jetzt ungefähr so fühlen, als hätte jemand hinter meinem Rücken in meine Tagebücher aus der Jugend geschaut.

EB: Wir sind noch in einer frühen Phase. Wir beginnen eben erst herauszufinden, wie wir solche Daten verantwortungsvoll und so nutzen können, dass die Betroffenen geschützt werden.

SK: Finden Sie solche Antworten befriedigend? So ähnlich versuchte sich auch Mark Zuckerberg zu verteidigen, wenn ihm wieder einmal Missbrauch der Daten seiner Benutzer vorgeworfen wurde.

EB: Als Forscherin bin ich unserem amerikanischen Forschungsgesetz von 1974 verpflichtet, welches genaue Richtlinien festlegt, nach denen wir Daten so sammeln können, dass die Betroffenen respektvoll behandelt werden und einen Nutzen davon haben. Nach ähnlichen Prinzipien können wir im Internet vorgehen. Wir brauchen da Partnerschaften von Unternehmen, Wissenschaftlern und der Regierung.

SK: Facebook hat im vorigen Jahr ein Programm gestartet, das zusammen mit Sozialwissenschaftlern Datensätze eigens für die Forschung erzeugt.

EB: Ich möchte mich dazu nicht äußern.

SK: Warum eigentlich nicht? Aber soziale Medien sind ja auch nur ein Teil des Problems. GPS und Funknetze orten uns, Streamingdienste kennen unseren Film- und Musikgeschmack, Amazon weiß, was wir kaufen. Die Firmen versprechen sich davon mehr Umsatz. Was wollen Sie als Wissenschaftlerin mit all dieser Information?

EB: Big Data eröffnet ganz neue Wege, um unser Verhalten zu verstehen. Die Daten verschaffen uns tiefe Einblicke, was vorgeht, wenn wir Entscheidungen treffen. Und diese Information lässt sich einsetzen, um das Leben der Menschen zu verbessern. Ein Beispiel: Wenn wir einen Zusammenhang zwischen Schlaflosigkeit und Übergewicht untersuchen wollten, mussten wir uns bisher auf Umfragen verlassen. Aber die Umfragen verraten nicht, wie die Betroffenen um Mitternacht an den Kühlschrank gehen und naschen.

SK: Ein Handymikrofon, ein mit dem Internet verbundener Kühlschrank oder ein Smart Speaker wie Amazon Alexa verraten es – um den Preis der totalen Überwachung.

EB: Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir solche Daten sammeln. Die Benutzer sollten über die Datenschutzeinstellungen aufgeklärt werden. Und sie müssen verstehen, welche Folgen es hat, wenn man ein bestimmtes Programm oder Gerät benutzt.

SK: Sie weichen aus. Doch einverstanden: Transparenz sollte eine Mindestvoraussetzung sein, wenn Menschen ihre Daten preisgeben. Jeder hat ein Recht darauf zu erfahren, was im Einzelnen damit geschieht. Was genau möchten Sie denn herausfinden mit dieser Forschung?

EB: Ich will, wie gesagt, grundsätzlich verstehen, wie Menschen ihre Entscheidungen treffen. Mein Interesse hat eine lange Geschichte. Zur Soziologie kam ich, als ich nach meinem High-School-Abschluss für eine Hilfsorganisation in ein rumänisches Waisenhaus ging. Das war 1992. Die Zustände waren schrecklich. Die Kinder lebten in Räumen, die wie Hundezwinger aussahen. Man sagte mir, die Sterblichkeit liege bei 50 Prozent, es gab einen Friedhof hinter dem Gebäude. Wir bauten also den gespendeten Spielplatz auf, wussten aber, wie unzureichend unser Einsatz war. Das Elend hatte fundamentale Ursachen. Die musste man angehen.

SK: Sie studierten Soziologie, weil Sie hofften, die Welt zu verändern.

EB: Ja. Vor dem Online-Dating untersuchte ich Armut und die Trennung der sozialen Schichten in Stadtvierteln. Dafür entwickelte ich statistische Modelle ...

SK: … mathematische Formeln für die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch etwas Bestimmtes tut. Wenn man die hätte, wüsste man beispielsweise genauer, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen in bestimmte Gegenden ziehen.

EB: Oder wie es dazu kommt, dass in manchen Vierteln so auffallend viele Übergewichtige leben: Warum ernähren sich die Menschen in diesen Gegenden so ungesund? Letztlich hat es ja damit zu tun, was sie sich im Supermarkt in den Einkaufskorb legen. Es gilt also herauszufinden, was in diesem Moment in ihrem Kopf vorgeht.

SK: Aber wann weiß ich schon, welcher Teufel mich gerade reitet, wenn ich das Obstregal sorgsam meide, um stattdessen XXL-Tüten Paprikachips in meinem Einkaufswagen zu hamstern?

EB: Eben, viele Antriebe sind unbewusst. Trotzdem wissen die Marketingleute heute erstaunlich viel darüber, wovon unsere Entscheidungen abhängen, seit sie mit Bewegungsmeldern die Wege der Kunden verfolgen, mit Augensensoren ihre Blicke vermessen und durch Payback-Karten die Kaufgewohnheiten von Millionen kennen. Marketing ist faszinierend. Aber was dort bekannt ist, sollte eigentlich angewandt werden, um die Probleme der Gesellschaft zu lösen. Liegt es zum Beispiel wirklich am Preis, wenn Menschen mit geringem Einkommen zu wenig Gemüse essen? Einiges spricht vielmehr dafür, dass viele Betroffene alleinerziehend sind, mehrere Jobs haben und daher gezielt nach Fertiggerichten suchen, die sie schnell zubereiten können. Nur wenn wir solche Zusammenhänge verstehen, lassen sich wirksame Maßnahmen treffen.

SK: Warum übernehmen Sie nicht einfach die Erkenntnisse aus dem Marketing?

EB: Weil es etwas anderes ist, ob jemand Joghurt auswählt oder eine Wohnung oder einen Partner. Der Joghurt entscheidet sich ja nicht auch für Sie. Die meisten Lebensentscheidungen dagegen sind zweiseitig: Die andere Seite muss auch wollen. Darum werden diese Entscheidungen viel strategischer getroffen. Die Daten von Dating-Portalen eignen sich perfekt, um solche Situationen zu verstehen.

SK: Was haben Sie aus Ihren Daten über die Strategien der Liebe gelernt?

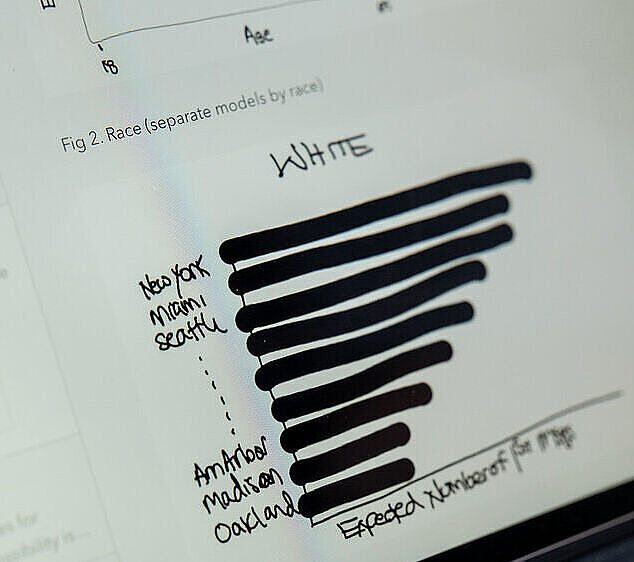

EB: Menschen zielen nach oben. Sie suchen den Kontakt mit anderen, die durchschnittlich 25 Prozent attraktiver sind als sie selbst. Frauen sind für Männer umso attraktiver, je jünger sie sind. Umgekehrt schauen Frauen bei Männern kaum auf das Alter, dafür wollen sie bei ihrem Zukünftigen einen möglichst hohen Bildungsabschluss.

SK: Ein Doktortitel ist von Vorteil.

EB: Unbedingt. Aber nur für einen Mann. Männern nämlich ist die Ausbildung ihrer Partnerin weitgehend egal.

SK: Frauen begehren Status, Männer schöne Körper: Sie bestätigen die hässlichsten Klischees.

EB: Ich war auch erschrocken, als ich zum ersten Mal die Auswertungen sah. Aber was ich gerade gesagt habe, stimmt eben nur im Durchschnitt. Nicht alle vier Millionen Partnersuchenden folgen der statistischen Norm. Ich möchte nun wissen, was die Menschen auszeichnet, die sich anders verhalten. Nach diesen Merkmalen suchen wir gerade. Aufschlussreich sind auch die Suchstrategien. Auf dem Portal kann der Benutzer einstellen, welche Eigenschaften er so unattraktiv findet, dass der Computer entsprechende Kandidaten gar nicht erst zeigen soll. Frauen filtern sehr häufig Männer ohne High-School-Abschluss heraus, Männer Frauen, die älter sind als sie selbst.

SK: Das von Ihnen untersuchte Dating-Portal richtet sich an Menschen, die kein kurzes Abenteuer wollen, sondern eine dauerhafte Beziehung?

EB: Ja.

SK: Dann benehmen sich die Singles sehr merkwürdig. Woher wollen die Männer denn wissen, dass sie mit einer Zwanzigjährigen glücklicher werden als mit einer Frau, die etwas älter ist als sie selbst, deren Profil sie aber gar nicht erst ansehen wollen? Und warum sind sich die weiblichen Lonely Hearts so sicher, dass sie am ehesten unter Akademikern einen Mann finden, der zu ihnen passt?

EB: Die Suchstrategie ist völlig irrational. Sie beruht auf Vorurteilen. Und so geht es uns bei vielen Lebensentscheidungen. Wir treffen nicht die besten Entscheidungen, weil wir längst nicht genug Information haben, um zu wissen, was gut für uns ist.

SK: Damit bestreiten sie ein zentrales Dogma, auf dem unsere Gesellschaftsordnung und unsere Wirtschaft beruhen: Jedes Individuum soll möglichst viel Entscheidungsfreiheit bekommen, weil niemand seine Bedürfnisse so genau kennt wie der Betroffene selbst.

EB: Wir wissen doch, dass das nicht stimmt. Wenn die Verhaltensforschung der letzten zwanzig Jahre eines gezeigt hat, dann, wie fehlbar unsere Entscheidungen sind. Zum Beispiel ist es ganz leicht, Vorlieben zu manipulieren, in dem man sie in einen bestimmten Zusammenhang setzt. Gehen Sie nur in ein Kaufhaus. Da bekommen Sie äußerlich ähnliche Jacken für 300 Euro, eine für 500 und eine für 5000 Euro zu sehen. Welche kaufen Sie? Die meisten Menschen entscheiden sich für das mittlere Angebot für 500 Euro. Sie wissen nicht, dass die Jacke für 5000 Euro nur im Sortiment ist, damit sie nicht das billigste Kleidungsstück wählen. Und es funktioniert! Über solche Effekte gibt es ganze Abhandlungen.

SK: Eigentlich wusste das schon John Stuart Mill, einer der Vordenker der Marktwirtschaft im 19. Jahrhundert. Er argumentierte, dass Menschen nur ihre täglichen Grundbedürfnisse gut einschätzen können. Aber je mehr eine Wahl den Kern unserer Persönlichkeit betrifft, umso schwerer täten wir uns damit, zu unserem eigenen Vorteil zu handeln.

EB: Eben. Und was meinen Sie: Mit wie vielen Kandidaten, die ihm die Plattform vermittelt hat, trifft sich ein Benutzer typischerweise im Lauf eines Jahres?

SK: Hängt vermutlich davon ab, wie wählerisch man ist. Ein Dutzend vielleicht.

EB: Nein: drei. Mehr Gelegenheiten für ein Date bekommen sie nicht. Und wie oft im Leben wählen wir überhaupt einen Partner? Oder einen Beruf?

SK: Je weitreichender eine Entscheidung, umso weniger Gelegenheit haben wir, die Erfahrungen zu sammeln, die wir bräuchten, um gut zu entscheiden. Wahrscheinlich überfordert uns unsere individualistische Gesellschaft, wenn sie von uns erwartet, über unser Leben selbst zu bestimmen und dabei auch noch alles richtig zu machen.

EB: So ist es.

SK: Traditionelle Gesellschaften machen es ihren Mitgliedern leichter. Da entscheidet die Familie, welchen Beruf man ergreift und wer geheiratet wird. Und dann muss der Einzelne sich einfach mit dem arrangieren, was andere für ihn ausgewählt haben.

EB: Ich komme aus einer jüdischen Familie. Meine Tante ist eine Heiratsvermittlerin. Sie hat viele meiner Cousinen und Cousins in ihrer New Yorker Gemeinde glücklich verheiratet. Aber der Erfolg dieser Ehen rührt auch daher, dass die Familien in der Gemeinde sich ähneln und gut miteinander auskommen.

SK: Wie wählt Ihre Tante den Richtigen oder die Richtige aus?

EB: Sie führt die Kandidaten in einer Kartei. Ich habe sie nie gefragt, mit welcher Strategie sie ihre Entscheidungen trifft. Aber ich bin sicher, dass sie eine hat. Vermutlich spielen Faktoren wie das Zusammenpassen der Familien eine wichtige Rolle. Ich glaube, unser Glück hängt weniger davon ab, ob sich unsere individuellen Wünsche erfüllen, als wir glauben. Umgekehrt unterschätzen wir, wir stark das Umfeld unser Wohlbefinden beeinflusst.

SK: Aber wenn wir uns online sogar den Partner nach Wunschliste aussuchen, werden wir doch in diesem Irrglauben immer weiter bestärkt.

EB: Ja, aber das muss nicht so sein. Ich kann mir einen Algorithmus vorstellen, der die soziale Umwelt einbezieht, wenn er einen Partner vorschlägt.

SK: Einen Computer, der arbeitet wie Ihre Tante ...

EB: … aber seine Kandidaten eben nicht nur aus einer einzigen jüdischen Nachbarschaft aussucht. Die Welt offline ist nun einmal sehr klein, online unendlich viel größer.

SK: Doch damit die Maschine die Richtige für mich finden kann, müsste ich sehr viel nicht nur über mich, sondern auch über meine Familie und meine Freundschaften wissen. Idealerweise würde sie auch voraussagen können, wie ich mich in den nächsten Jahrzehnten entwickeln werde.

EB: Gewiss. Die heutigen Programme stehen noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung. Wir müssen endlich begreifen, dass die Algorithmen kein Gottesgeschenk sind: Sie lösen nur Probleme. Sie beruhen auf Daten, die von Menschen kommen und damit fehlbar sind. Wir sollten ihnen nicht blind vertrauen. Aber sehr wohl können Algorithmen uns Vorschläge machen, auf die wir selbst nicht kommen.

SK: Sie schlagen mir gerade einen Pakt mit dem Teufel vor. Ich soll alles, was man über mich überhaupt herausfinden kann, einem Computer übergeben: Persönlichkeitsprofile, Wissen über meine sozialen Beziehungen, sogar mein Genom. Ich müsste auch meine sexuellen Vorlieben offenbaren. Dafür wird mir die bestmögliche aller Partnerinnen versprochen. Würden Sie diesen Handel eingehen?

EB: Wenn ich sicher wäre, dass erstens der Algorithmus zuverlässig funktioniert und zweitens sichergestellt ist, dass meine Daten transparent erhoben und verarbeitet werden, ja. Und Sie?

SK: Ich würde es ausprobieren – aber nur, falls irgendwann die beiden von Ihnen genannten Voraussetzungen zutreffen sollten. Ob es je dazu kommt, da habe ich Zweifel. Sollte sich das Internet weiter so entwickeln wie in den letzten beiden Jahrzehnten, dann nehmen Manipulation und Missbrauch intimer Informationen sogar noch zu.

EB: Da bin ich optimistischer.

SK: Hoffentlich behalten Sie recht. Aber ich verstehe, wenn die Vision, Liebe per Computer zu stiften, vielen Zeitgenossen selbst dann grauenhaft vorkommt.

EB: Warum?

SK: Weil sie das Eingeständnis bedeutet, dass ich selbst nicht am besten weiß, was gut für mich ist. Meine Wünsche müssen in den Hintergrund treten – für mein Glück übergebe ich die Lenkung meines Lebens einer Maschine.

EB: Aber damit erkennen Sie doch nur die Realität an! Oft ist die Wirklichkeit für unseren Verstand zu komplex. Vielleicht können wir uns leichter damit abfinden, wenn wir spüren, dass es uns besser geht, wenn wir uns helfen lassen. Und Ihre Autonomie geben Sie ja nicht auf. Niemand kann Sie zwingen, die Frau zu heiraten oder den Beruf zu ergreifen, die der Computer für sie ausgesucht hat.

SK: Auch da wäre ich skeptisch. Je besser wir durch Big Data unser Verhalten verstehen, je bessere Empfehlungen wir bekommen, umso größer wird der Druck, danach zu handeln. Und wer will schon freiwillig Irrwege gehen? Wir verlieren die Freiheit, Fehler zu machen.

EB: Sie haben recht: Vielleicht sollten wir den Algorithmen Zufallsgeneratoren einbauen. Gelegentlich würde uns dann der Computer völlig verrückte Dinge empfehlen.

Mehr zu: Elizabeth E. Bruch

Fotos: © Maurice Weiss