Ausgabe 10 / Februar 2015

Die Vermessung Tibets im Grunewald

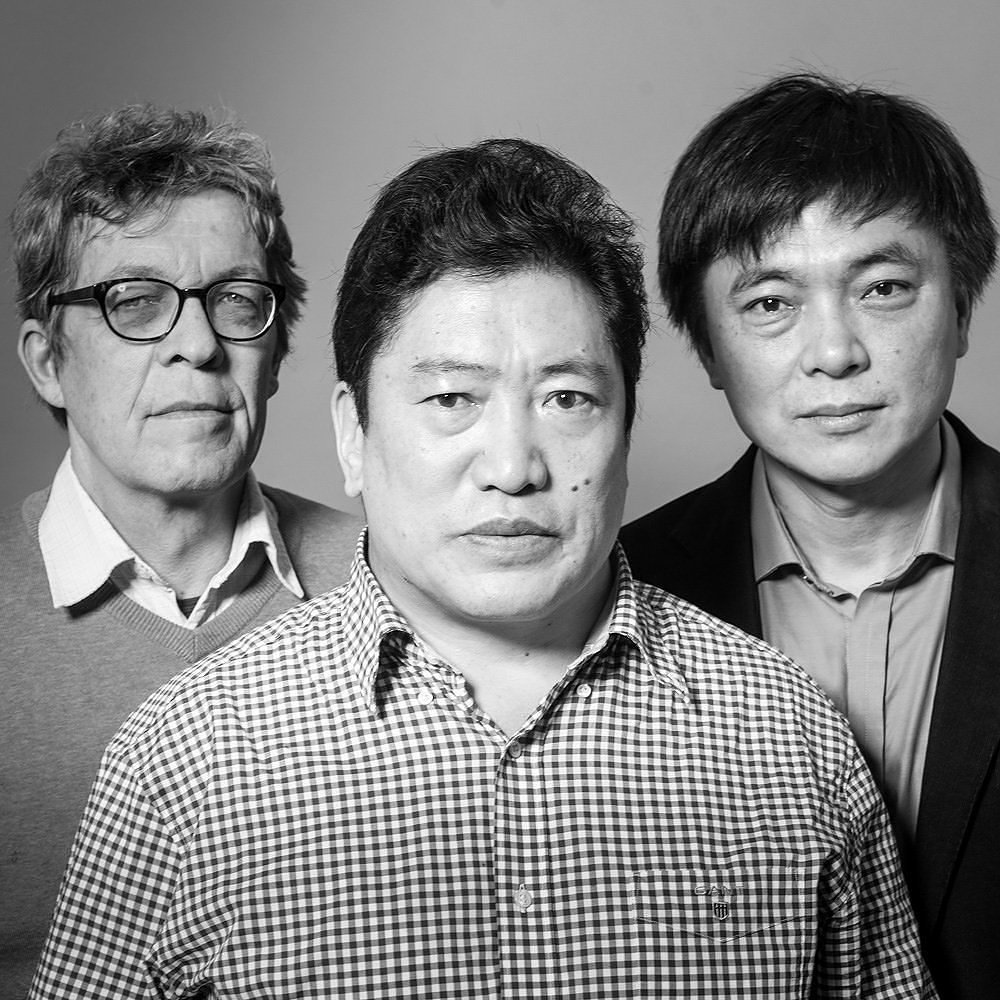

ein Porträt von Guntram Hazod, Tsering Gyalpo, Weirong Shen von Michael Oppitz

Was macht einen Schwerpunkt am Wissenschaftskolleg, auf dessen Programm Forschungen zur Kultur und Geschichte Tibets stehen, besonders attraktiv? Sicherlich zuerst einmal das Fachgebiet „Tibetologie“, das in den vergangenen drei, vier Jahrzehnten einen geradezu phänomenalen Aufschwung erlebt und auf weltzugewandte junge Leute eine magnetische Anziehung ausgeübt hat. Ein lapidarer Titel wie Günter Eichs Ein Tibeter in meinem Büro, damals (um 1970) surreal, kauzig, lakonisch, klingt heute nur noch wie eine Alltagsaussage. Die Tibetologie ist längst fester Bestandteil universitärer Lehrpläne geworden, ein Feld von ungeheurer Vielfalt. Die Vielseitigkeit des Faches, selbst Abbild einer äußerst vielfältigen Kultur, zeigt sich bereits an den Interessen der drei am Wissenschaftskolleg vereinten Forscher: eines Tibeters, eines Chinesen und eines Österreichers.

Tsering Gyalpo aus Lhasa hat sich als Entdecker einer Reihe kultureller Fundstätten im Westen Tibets einen Namen gemacht: auf dem Boden des alten Königreichs Guge im Tal des Sutlej River und in dem südwestlich daran anschließenden ehemaligen Königreich Purang im Flusslauf des Karnali. In der einen Region, in Guge, hat Tsering Gyalpo eine Anzahl von unbekannten Höhlen mit großartigen buddhistischen Wandmalereien aus dem 14. und 15. Jahrhundert entdeckt und durch Publikationen der Forschung erstmals zugänglich gemacht; in Purang hat er das im 10. Jahrhundert gegründete Kloster Khorchag mit einem kleinen Team von Kollegen kunsthistorisch und ethnografisch sowie anhand vor Ort gefundener Manuskripte und Inschriften geschichtlich erschlossen. Auch hier galt sein besonderes Augenmerk den erhaltenen Kunstwerken, vor allem den Tempelmalereien aus dem 10. bis 15. Jahrhundert und den in West-Tibet wohl ältesten Holzschnitzereien. Als Spross einer Nomaden-Familie, mit der er in früher Jugend den Westen des tibetischen Hochlandes durchwanderte, hat er gegenüber wechselnden landschaftlichen Formationen eine Wachheit entwickelt, die ihm in dem unwegsamen und zerklüfteten Terrain für seine Entdeckungen zugutekam. Und die ständige Wanderschaft in der eigenen Jugend wird sein Ohr für die Erzählungen sesshafter Bauern geschärft haben: ein in die Forschungen integriertes Interesse an mündlichen Überlieferungen, verankert an festen Orten.

Shen Weirong aus Peking ist zunächst als Historiker und Philologe hervorgetreten - mit einem biografischen Werk über den ersten Dalai Lama: Gendün Drub (1391-1474), einem Schüler von Tsongkhapa, dem Gründer des Gelugpa-Ordens. Mit seiner Studie lieferte Shen einen mehrschichtigen historiografischen Beitrag: zu Lebensgeschichte und Wirken des Porträtierten, zur Institution der Dalai Lama und allgemein zur Geschichte der Gelugpa-Schule; zugleich bedeutete seine in Bonn als Dissertation vorgelegte Studie eine sprachliche Leistung: eine - von einem Chinesen auf Deutsch - verfasste und mit Kommentaren versehene Übersetzung zweier tibetischer Biografien des ersten Dalai Lama. Seine Begabung für Sprachen (darunter klassisches Chinesisch, Tangutisch, Uigurisch, Mongolisch) öffnete Shen die Tore in neue Räume, nämlich: die geschichtliche Erforschung des Buddhismus von Tibet und China aus nach Zentralasien hin auszuweiten. Zwischen dem 11. und dem 15. Jahrhundert war es vor allem die tantrische Form des tibetischen Buddhismus, welche in den zentralasiatischen Gebieten Fuß fassen konnte, so im Reich Xi Xia der Tanguten, in den Siedlungsgebieten der Uiguren, wie auch im China der Yuan- und Ming-Zeit. Shen Weirong hat sich den zentralasiatischen Prägungen des tantrischen Buddhismus über die vergleichende Textkritik genähert: durch Vergleiche alt-uigurischer Schriften aus der Turfan-Sammlung in Berlin, tangutischer Texte aus den Funden der Wüstenstadt Khara Khoto, heute in Petersburg, in Paris aufbewahrter Manuskripte aus den Dunhuang-Höhlen oder chinesischer Übersetzungen aus dem Tibetischen in Staats- und Nationalbibliotheken in Peking und Taipei. Aus seinen philologischen Textvergleichen und deren kultureller Kontextualisierung erhofft sich Shen neue Einsichten in die Religionsgeschichte des tantrischen Buddhismus im Einzugsgebiet der Seidenstraße.

Der Dritte im Bunde, Guntram Hazod aus Wien, hat über seinen Weg als Feldforscher, den er von Dolpo im Nordwesten Nepals über die Hauptkette des Himalaya nach Tibet hin einschlug, das breite Etikett der „Sozialanthropologie“ durch konkretere Kennzeichnungen seiner Interessen eingetauscht: Er selbst rechnet seine Studien der historischen Anthropologie, spezifischer: der historischen Geografie zu, die verschiedene Arbeitsweisen miteinander verknüpft, um von der Geschichte – etwa des imperialen Tibet vom 7. bis 10. Jahrhundert – ein neues Bild zu entwerfen. Dabei sind die Ethnografie und die Textanalyse, die Kartografie und die Satellitenaufnahme, die Ikonografie und die Dokumentarfotografie gleichrangige Hilfsmittel, um der Vergangenheit auf die Spur zu kommen und sie neu zu lesen. Diese Methode hat Hazod, zusammen mit Per Sørensen von der Universität Leipzig, der das Team der Tibetologen am Wissenschaftskolleg für eine kurze Zeit ergänzt, an dem Großprojekt Rulers on the Celestial Plain erprobt, einer gemeinsamen Studie zum Tal von Lhasa als Schauplatz religiöser und weltlicher Herrschaft im tibetischen Mittelalter. In einer weiteren, gegenwärtig laufenden Forschung zu den Hügelgräbern von Zentraltibet – in der Zeit vor Gründung bis ans Ende des tibetischen Reiches vom 4. bis 10. Jahrhundert – wird dieser methodologische Ansatz weitergeführt. Bei den laufenden Forschungen spricht Hazod auch von Landschaftsethnologie oder Landschaftsarchäologie, je nach den vorherrschenden Arbeitsabsichten. Bei der Dokumentation der Gräberfelder im vor- und frühbuddhistischen Tibet wird der gewohnte Blick über den eng gefassten geografischen Raum hinaus zu den frühen Bestattungsformen in Zentralasien ausgeweitet, dorthin, wo man entscheidende Einflüsse auf die Entwicklung der tibetischen Tumulus-Traditionen, aber auch auf zentrale Ausprägungen des tibetischen Königtums vermutet. Eine komparative Perspektive dieser Art lässt geografisch an jene denken, die auch Shen Weirong mit seinen textkritischen Studien eingeschlagen hat.

Stellt man die individuellen Leistungen und Vorhaben der drei Tibetforscher unmittelbar nebeneinander, so addieren sie sich zu einem breit gefächerten Spektrum von Ansätzen: Kunstgeschichte, Klostergeschichte, orale Tradition, Epigrafik (bei Gyalpo), Historiografie, Schulen des Buddhismus, Philologie, komparative Textkritik an tantrischen Schriften in verschiedenen Sprachen (bei Shen) und historische Geografie und Ethnografie, politische Anthropologie, Anthropologie der Landschaft, Archäologie und mündliche Überlieferung (bei Hazod). Sie alle vereint eine geschichtsbetonte Blickrichtung, die große Zeiträume – von der vorbuddhistischen Zeit bis in die Gegenwart – und beträchtliche geografische Flächen übergreift. Die verschiedenen Ansätze in der Methode werden von unterschiedlichen Ausgangspositionen der einzelnen Forscher begleitet – eine Binnenperspektive bei Gyalpo, eine nachbarlich angrenzende und in ihrer politischen Grundierung gegensätzlichen Sichtweise bei Shen und eine europäische Außenperspektive bei Hazod. Darin liegt sicherlich ein explosives Potenzial, aber – für den Austragungsort am Wissenschaftskolleg – zugleich eine sehr attraktive Gelegenheit für intellektuelle Auseinandersetzung.

Die politischen Entwicklungen der letzten sechzig Jahre warfen ihre Schatten freilich nicht nur auf die Einstellung, sondern auch auf die Bandbreite der Forschung zu Tibet. Ethnografische Feldstudien vor Ort waren für Ausländer lange Zeit ausgeschlossen und später nur in eingeschränktem Maße möglich. Dieser Umstand hilft erklären, weshalb Tibetologen mit einem westlichen Pass sich lange Zeit weitgehend auf Textstudien beschränkten. Das Ungleichgewicht zwischen textbasierter und ethnografischer Forschung ist bis heute zu spüren. Hazod und seine Mitstreiter, darunter auch Gyalpo und Sørensen, hatten hingegen das Privileg, während der letzten fünfundzwanzig Jahre immer wieder historische Stätten auf tibetischem Boden zu untersuchen und – in Verbindung mit noch lebendigen Überlieferungen – alte historische Toponyme als Namen realer Orte zu identifizieren, das heißt: Geschichtsforschung und Archäologie mit Hilfe eigener Ethnografie zu betreiben.

Den letzten und wohl wichtigsten Grund für ein allgemeines Interesse an dem Schwerpunkt Tibetologie im Wissenschaftskolleg dürfte der Gegenstand selbst liefern, den sich die Teilnehmer vorgenommen haben gemeinsam zu untersuchen: die Arten und Ausprägungen von „Genealogien“. Als Genealogien werden im tibetischen Raum mehrere Arten von Abstammungsfolgen angesprochen, von denen eine jede als eigenständiges System funktioniert, die aber auch aufeinander Einfluss nehmen können.

Vom ersten Typ sind die biologischen Genealogien. Dies sind Abstammungslinien physischer Verwandtschaft. Wie in allen Gesellschaften, ist jeder Mensch Glied einer solchen Abstammungslinie, unabhängig davon, ob und zu welchen Zwecken er sich auf sie beruft, ob sie schriftlich abgefasst ist oder nicht und wie weit sie in die Vergangenheit zurückverfolgt wird. In Tibet wird die Abstammung einer Person nach patrilinearer und nach matrilinearer Verwandtschaft unterschieden. Die eine wird die Knochenlinie, die zweite die Fleischlinie genannt. Knochen und Fleisch vereint konstituieren die Essenz einer Person. Die weibliche oder Fleischlinie wird herkömmlicherweise oft für die genetischen Eigenschaften einer Person verantwortlich gemacht, während die männliche oder Knochenlinie darüber entscheidet, wer wen heiraten darf oder nicht. Personen der gleichen Knochenlinie sind als Heiratspartner tabu, sei es grundsätzlich oder für die Folge einer vorgeschriebenen Anzahl von Generationen. Die Knochenlinie gebietet Exogamie. Egal, welchem Stand jemand zugehörig ist, ob einfacher Bauer, Hirte oder Aristokrat, jeder ist an das Exogamiegebot seines väterlichen Clans gebunden. In aristokratischen Linien hatte der Ausweis der Clanzugehörigkeit ein besonderes Gewicht, um durch Heiraten in andere Clans ähnlicher Prominenz Allianzen zu schließen, die für die Konsolidierung und Ausweitung von Macht und Ansehen von Bedeutung waren. Es ist bemerkenswert, dass die klassifikatorische Aufteilung der biologischen Verwandtschaft in Knochen- und Fleischlinie nicht nur im traditionellen Tibet, sondern auch in zahlreichen Lokalkulturen des Himalaya, in der Mongolei und in etlichen Gesellschaften Zentralasiens anzutreffen ist, unabhängig von der jeweiligen Sprache. Knochen und Fleisch (bzw. Knochen und Milch) ist also eine konzeptuelle Auffassung von Verwandtschaft mit gewaltiger Ausdehnung.

Einen zweiten Typ von Genealogie, der – anders als die universalen Genealogien der physischen Abstammung – für Tibet als charakteristisch angesehen wird, bilden die sogenannten Transmissionslinien. Die Transmissionslinie ist eine ekklesiastische Einrichtung und beschränkt sich auf Abfolgen im klerikalen Zusammenhang des Buddhismus. Sie hält fest und erinnert daran, welche Schüler in einer Ordensrichtung welche Lehrmeister hatten und welche dieser wiederum welche Lehrer. In diachroner Auflistung gibt eine Transmissionslinie zu verstehen, welche bevorzugte Art des religiösen Wissens von Generation zu Generation von einem Träger zum nächsten weitergegeben wurde. Wer in der Linie steht, ist ein rechtmäßiger Repräsentant. Transmissionslinien finden sich in allen Schulen und Lehren des tibetischen Buddhismus. Es sind offene Systeme, unabhängig von der physischen Abstammung durch ein Elternpaar. Sie sind offen auch, da sie die örtliche Herkunft, die ethnische Zugehörigkeit und staatliche Herkunft eines Trägers unbeachtet lassen können. Man hat die Transmissionslinien als interne Erfindungen des tibetischen Buddhismus gekennzeichnet; das mag auf jene zutreffen, die schriftlich fixiert worden sind, es gibt aber auch Transmissionslinien, die in den namenlosen, lokal sehr beschränkten Religionen des Himalaya nur mündlich vorgetragen und von Mund zu Ohr weitergegeben werden: in rituellen Gesängen religiöser Spezialisten, die sich der Schrift prinzipiell nicht bedienen.

Ein dritter und noch offenerer Typus von Genealogie ist die Inkarnationslinie. Sie ignoriert gänzlich die physische Abstammung von oder das soziale Milieu eines zur Wiedergeburt gefundenen Anwärters in Bezug zu seinem Vorgänger. Im Prinzip kann jedes Kind zum Kandidaten für eine Wiedergeburt werden. Die Wahl eines zu re-inkarnierenden Nachfolgers und damit die Übertragung der Eigenschaften eines Verstorbenen auf einen Lebenden der nächsten oder übernächsten Generation basiert auf einem Testverfahren, das eine Jury überwacht: der Anwärter, meist ein Kind ohne eigene Ambition auf die Auszeichnung, muss nicht nur charakterliche Züge des Vorgängers vorweisen, er muss vor allem aus einer Fülle vorgelegter Gegenstände genau die wenigen als sein Eigen bezeichnen, die tatsächlich dem Vorgänger gehörten. Er muss sich an den richtigen Gegenständen als er selbst, also als der Inkarnierte, beweisen. Ob dabei Manipulationen vorkommen können oder der Findungsvorgang dem gelenkten Zufall überlassen bleibt, ist für das Testverfahren ohne Belang: Der Erwählte ist, wer alle Prüfungen – gerade auch die dem Anschein nach irrationalen – erfolgreich durchlaufen hat. Die Inkarnationsfolge, die sich aus der Wiederholung gleicher Findungsvorgänge über Generationen hin ergibt, ist im tibetischen Buddhismus wohl verhältnismäßig spät eingeführt worden: wahrscheinlich im 13. Jahrhundert, im Zuge der Klosterherrschaften und vor dem politischen Hintergrund der mongolischen Yuan-Dynastie. Die bekannteste Inkarnationslinie ist die der Dalai Lamas; sie wurde bis ins äonische Zeitalter der Götter zurückdatiert, zu Avalokitesvara, welcher der mythischen Überlieferung zufolge als Erster den Tibetern die Zivilisation brachte. Ob ihrer räumlichen Ausdehnung und genealogischen Verzweigung mit sieben Hauptlinien waren und sind besonders die Inkarnationsfolgen der Karmapa als globale Systeme zu bezeichnen. Wo ihre Linienträger in Tibet traditionellerweise von Dorf zu Dorf, von Camp zu Camp zogen und sich von der ländlichen Bevölkerung als „lebende Buddhas“ verehren ließen, finden sich heute westliche Ableger in modernen Lehrzentren wieder, die gleichwohl als genealogische Nebenzweige zu sehen sind. Das Inkarnationswesen ist auch bei tribalen Gesellschaften des Himalaya verbürgt, in denen statt Lamas lokale Schamanen nach einem sehr ähnlichen Testverfahren wiedergeboren werden. Dieses Faktum wirft Fragen auf: Wie haben sich buddhistische Praktiken auf nicht buddhistische ausgewirkt oder wie sind vor-buddhistische vom Buddhismus aufgegriffen und modifiziert worden?

Von Genealogien ließe sich – in einem lose gefassten Sinne – gegebenenfalls auch dann sprechen, wenn es um die historische Konstituierung des tibetischen Buddhismus insgesamt geht: um die Einflüsse, die ihn von außen und innen geformt haben. Angesprochen sind damit einerseits die kulturellen Einflüsse, die Tibet aus Indien, China und aus dem zentralasiatischen Raum erfahren hat und die sich dann auf dem Hochland zu einem eigenen Amalgam transformiert haben. Diese sind ziemlich gut erforscht und dokumentiert. Kaum untersucht sind viel ältere, ins westliche Zentralasien weisende Verwandtschaften oder jene Adaptionen, die ihre Ursprünge bei den diversen Gesellschaften des tibeto-birmanischen Raumes, ja selbst bei den sibirischen Völkern haben. Zu jenen zählen einerseits die Stammes- und Lokalgesellschaften der angrenzenden Himalaya-Länder; die Forschung hat sie – selbst wenn Ethnografen mit ihren detaillierten Beschreibungen genügend Stoff zu berechtigten Überlegungen vorgelegt haben –, häufig außer Betracht gelassen, weil ihnen als Gesellschaften ohne schriftliche Überlieferungen eine Einflussnahme auf eine der großen Schriftkulturen schlichtweg nicht zugetraut wurde. Dazu zählen aber auch – und vielleicht in noch stärkerem Maße – jene Traditionen des vorbuddhistischen Tibet selbst, die oft unter Bezeichnungen wie „Religion ohne Namen“ oder schlicht „Bön“ geführt werden. Es ist freilich problematisch, im Falle derartig schwelender Vorgänge, bei denen kaum individuelle Protagonisten auszumachen sind, überhaupt von Genealogien zu sprechen, es sei denn in einem Sinne diffuser Analogie.

In einer konkreteren Weise analog ist auch die Verwendung des Wortes „Genealogie“, wenn man, wie Hazod es vorschlägt, von Tier-Genealogien spricht. Mit diesem Begriff ist auf einen rituellen Sachverhalt verwiesen, den er bei seinen Studien zu den Gräberfeldern im alten Tibet feststellte und dessen Spuren bis in jüngste tribale Traditionen führen. In offenbar sehr alten Bestattungsritualen des Himalaya-Raumes übernahmen bestimmte Tiere eine wichtige Aufgabe: Sie sollten einen Verstorbenen begleiten, wenn er seine letzte Reise aus der menschlichen Sphäre in den transzendenten oder außerirdischen Bereich antrat. Sie sollten ihn auf diesem Weg führen, ihm als Leit- und Begleittiere ins Jenseits dienen, – ganz nach dem profanen Modell jener Tiere, denen man auf den gewohnten Trecks transhumanter Herden, auf nomadischen Wanderungen oder auf Handelsrouten die eine oder die andere Rolle zuwies – eben als Leittiere oder als Proviant- und Warenträger. Bezeichnenderweise wurden für diese Aufgaben im Totenritual Tierarten gewählt, die sich im alltäglichen Leben für solcherlei Aufgaben als besonders geeignet erwiesen hatten: Schafe, Pferde oder Yaks. Am Ende ihres Dienstes als Begleiter des Toten wurden sie ihm als Gabe dargebracht: indem man sie als Opfertiere schlachtete. Entsprechend der Ehre, die dem Verstorbenen gebührte, war die Zahl der geopferten Tiere größer oder kleiner. Vor allem aber mussten es Tiere von Wert sein, solche, für die eine dem Verstorbenen analoge Abstammung nachzuweisen war. Der genealogische Nachweis, der Pedigree oder Stammbaum, steigerte im gleichen Zuge den Wert des Opfertieres als Gabe und die Wertschätzung des Toten.

In dem Maße, wie die Genealogien, am Beispiel der alten Bestattungsrituale ersichtlich, von der irdischen Gegenwart in die nach-irdische Zukunft von Verstorbenen, in die außerirdische Welt führen, so haben die Hüter genealogischer Stammbäume auch die Gelegenheit genutzt, den Blick in die Vergangenheit über die historisch beglaubigten Träger der Kette hinaus in die mythische Zeit, bis an die Ursprünge des Stammes, der Nation, ja bis in die Ursprungsgeschichten der Menschheit und in die Welt der Götter zu verlängern. Mit dieser Streckung der Linie gleich welchen Typs – der biologischen Abstammung, der Übertragung eines religiösen Wissens in den Transmissionslinien oder der Wiedergeburt – ins Außermenschliche soll nicht nur die Wahrheit der transzendenten Welt mit ihrer Koppelung an die nachweisliche Wirklichkeit historischer Figuren beglaubigt werden; die in der Genealogie aufgereihten historischen Figuren werden ihrerseits durch die Linienführung in den Bereich des Übernatürlichen sozusagen dokumentarisch erhöht. So haben etwa im Tibet der imperialen Epoche die Königslinien sich durch diesen Kunstgriff als die rechtmäßigen Erben göttlicher genealogischer Verhältnisse ins Licht gerückt, als diejenigen, die über die Brücke ihrer transzendenten Abstammung die Dinge der Götter auf Erden weiterführen. Die aristokratischen Clans in Tibet und in sehr ähnlicher Weise auch die Clans indigener Stämme im himalayischen Bergland haben ihrerseits die jeweilige Liniengeschichte in die Geschichten ihrer Migrationen und Wanderungen verflochten und diese in ihre Rituale integriert: Bei bestimmten Heilungs- und Bestattungszeremonien wurden und werden bis heute von den dafür vorgesehenen religiösen Spezialisten rituelle Reisen inszeniert, die in Form mythischer Gesänge von Routen zu den Ursprüngen der betreffenden Stammesgruppe berichten. In solchen Gesängen, die speziell von Reisen zu den Ursprüngen handeln, werden lange Listen von Ortsnamen als den Etappenzielen der Reise mit Listen der Ahnen verwoben, die anfänglich die Strecke ihrer Migrationen in der Gegenrichtung zurückgelegt hatten.

Die elitären Schichten in Tibet haben ihre Genealogien durchweg schriftlich fixiert und in der physischen, jederzeit vorzeigbaren Gestalt von Schriftstücken als Beweismittel für ihre historische Faktizität einsetzen können. Die Schrift diente als Mittel der Beglaubigung, zumal wenn andere Belegformen fehlten. Mit Hilfe der Schrift ließen sich Genealogien und Daten zur glorreichen Vergangenheit auch umschreiben: Geschichte konnte auf Papier, Stein oder metallischen Schriftträgern gestaltet, in einen entsprechenden Kultus eingebunden und erneut als Beweismittel eingesetzt werden. Verschriftet versprachen Genealogien Dauer und Verlässlichkeit. Gesellschaften, die sich für die Pflege ihrer Traditionen nicht auf die Schrift verließen, weil sie der Schrift gänzlich unkundig waren oder sie als ein gefährliches Mittel von Machtmissbrauch ablehnten, standen demgegenüber offenkundig im Nachteil, auch wenn die Fragilität und Flüchtigkeit ihrer Art von Geschichte und Überlieferung überschätzt wird. Denn viele der nur mündlich weitergereichten Überlieferungen aus dem Schatz des oralen Wissens haben eine große Stabilität und Beständigkeit bewiesen. Andere sind klanglos untergegangen, noch leiser als das Knistern verbrannter Schriften. Der Erhalt mündlicher Traditionen ist aber grundlegend von innen gefährdet, wenn nämlich das Medium selbst auf dem Spiel steht: wenn das Wissen der Vorfahren von einer Nachfolgegeneration aus welchen Gründen auch immer nicht mehr memoriert wird. Dann werden auch die Genealogien kürzer, die zuvor im mündlichen Vortrag des Breiten besungen wurden.

Die am Kolleg versammelten Forscher des Schwerpunktes hatten beschlossen, die einzelnen Typen von Genealogien, wie sie sich in Tibet herausgebildet hatten, nach ihren jeweiligen Merkmalen und Ausprägungen gemeinsam zu untersuchen. Zugleich aber ging es ihnen darum herauszufinden, wie sich die Typen zueinander verhielten: wie sie sich überkreuzten, sich gegenseitig verstärkten oder einschränkten, miteinander konkurrierten. Die verwandtschaftliche Genealogie war, wie ausgangs erwähnt, bei der Suche nach einer Wiedergeburt ebenso grundsätzlich ausgeschaltet wie bei der Wahl eines Eleven für eine Transmissionslinie. Dies schloss jedoch nicht aus, dass nach der Wahl die Mitglieder einer alten aristokratischen Linie, die naturgemäß auf biologischer Abstammung beruhte, eine Transmissionslinie klerikaler Natur unter ihren territorialen Schutz stellte und sie auf diese Weise stärkte oder eine andere Linie favorisierte und sie dadurch schwächte. Herausragende Persönlichkeiten einer Transmissionslinie konnten ihrerseits ihr Ansehen nutzen, um eine Clanlinie politisch ins Licht zu rücken oder von ihr Abstand zu nehmen. Von dieser Option machten im Verlauf der Geschichte auch Repräsentanten von Inkarnationslinien Gebrauch. Entsprechend dem Oberhaupt einer Linie, dem Dalai Lama, einem Karmapa oder einem Sakyapa wurden je nach den politischen Verhältnissen Allianzen mit Mitgliedern anderer Linien, seien diese Clans oder Lehrer einer Transmissionslinie, geschlossen oder im Kräftegefüge neu gestaltet.

Jedes System von Genealogie stellt für sich oder im Verein mit einem oder mit allen anderen Typen von Genealogie ein mobiles, manipulierbares, für praktische, politische oder ideologische Zwecke einsetzbares Mittel dar, gesellschaftliche Formationen und kulturelle Zusammenhänge zu gestalten und – über seine Legitimation hinaus – Visionen der Wirklichkeit umzusetzen. Schon im tibetischen Mittelalter bildeten diese Systeme ein verbindungsreiches, das gesamte Hochland überziehendes Netzwerk, das der Komplexität einer modernen Straßenkarte glich. In diesem Netzwerk von Genealogien – ist es erst einmal erfasst und seine Karte gezeichnet – wird es folglich möglich, nicht nur dem zeitlichen Blick von oben nach unten oder von unten nach oben zu folgen, sondern der gewohnten diachronen Betrachtung eine synchrone hinzuzugesellen: zur Seite zu schauen und an jeder Kreuzung wieder eine neue Richtung einzuschlagen. Dieser Wechsel der Perspektiven erweitert die Optionen, geschichtliche Schlüsse zu ziehen.

Es ist ein Ansatz, sich geschichtlichen Zusammenhängen zu nähern, der auch in gänzlich anderen historischen Räumen und Kulturen als Anschauungsmodell dienen könnte.

Mehr zu: Guntram Hazod Tsering Gyalpo Weirong Shen

Mehr zu: Tibetische Genealogien

Fotos: © Maurice Weiss